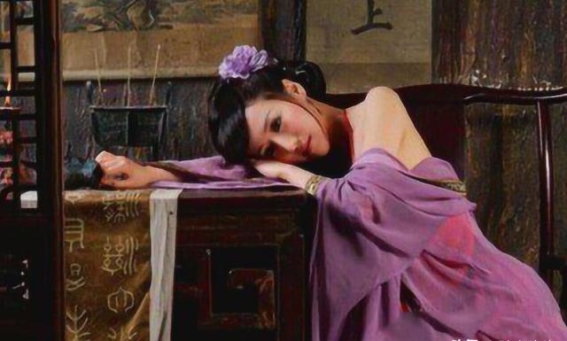

嘉靖三年的一个细雨蒙蒙的下午,苏州城的沈家绣楼里,16岁的沈宛卿正对着铜镜梳理她的长发。窗外的细雨轻轻拍打着雕花窗棂,温润的空气中弥漫着淡淡的香气。就在她专注于自己梳理头发时,镜中忽然浮现出一道黑影。紧接着,采花贼田二翻窗而入,沈宛卿惊愕的目光与田二冷笑的面容交织在一起。她手中的银簪颤抖得几乎要掉落,那一刻,她几乎能听到自己心跳的声音。面对突如其来的侵犯,这位出身书香门第的闺秀,竟然没有像人们预期的那样奋力反抗。相反,她松开了手中的簪子。十年后,已成为知府夫人的她坐在佛堂中喃喃自语:“若当时刺下去,沈家九族的姑娘都别想再嫁人了。”在那一夜,她选择了沉默,并不仅仅是为了自己,而是为了整个家族的命运。

这样的选择并非个别现象,而是古代社会中无数女子的共同困境。翻阅古籍中的案例,我们看到成化年间杭州赵氏女在遭遇侵犯后选择投井自尽,家人捞回尸体时,却选择填井以保家族名誉;万历四十年扬州马家孙媳遭劫,老夫人亲自灌哑药处理。她们的悲剧背后,隐藏的是古代礼教、律法与宗族文化所共同编织的铁链。

“未嫁从父,出嫁从夫”的教条将多少女性的生命和尊严绑架在了家庭和社会的框架之中。康熙年间,《刑案汇览》记载了一起直隶王氏女的案件。她被歹徒掳走三日后被送回家,父亲却非但没有安慰她,反而在闭门三日后,挥刀逼迫她自尽。而更为残酷的细节出现在《清稗类钞》中:某县令审案时,当堂撕开受害女子的衣袖查验守宫砂,而她的父亲竟在当堂杀死了自己的亲生女儿。这些鲜血淋漓的事例背后,是古代社会对女子尊严的极度漠视与家族名誉至上的观念。

这些沉默的背后,正是“失节事大,饿死事小”这一思想的无形压迫。乾隆年间,徽州某位17岁的守寡女子,在50岁时遭遇盗贼侵犯,最终她选择自断手腕,鲜血浸透了“清白”二字。这不仅是她个人的悲剧,更是整个社会对女性贞洁的严苛要求。她们早已将“失节”深深刻入骨髓,反抗不仅意味着个人的屈辱,更可能意味着整个家族的灭顶之灾。

这样的屈辱并非没有反映。李秀姑的案例为我们提供了更为残酷的现实。19岁时,她被采花贼侵害并向官府控诉,然而却因“无强暴痕迹”而遭到反诬告,最终被杖责。这一荒诞不经的司法现象,是《大明律》《大清律》早已有的条文——女子的控告必须有“强暴痕迹”,否则她的声音就会被视作无理取闹。而所谓的“稳婆”们,往往是执行这种不公正审判的工具。在《宋刑统》当中,还有一条极为荒谬的“保辜制度”,即如果女子在反抗过程中伤害了歹徒,她将不得不为歹徒的医药费买单。如此的法律,简直是将女子的命运捆绑得更加死死。

除了法律的压迫,古代宗族的礼法对女子的束缚更是无情。在江西乐安流坑村,董氏女被掳三日后逃回家中,族老们召开了三天三夜的会议,最终决定“沉塘太招摇,给她全尸”。家族的名誉高于一切,女子的生死不过是牺牲品。这种文化下,女子的人身安全与尊严成为了宗族利益的附属品。甚至在福建的某些望族中,家规明确写着:“失节女子入祖坟,全族科举除名”。这种对名誉的极端重视,直接导致了类似的悲剧。在同治年间,一名新科举人发现母亲年轻时遭遇过侵犯,最终他亲手焚毁了家族的功名文牒,换取了母亲在祠堂中的“贞烈”二字。女子的血与泪,最终成了宗族名誉和利益的祭品。

而在更为荒唐的情况下,咸丰元年的雨夜,武昌李宅的地窖里,关押着一名“疯女”。她是李家姑奶奶,在被兄长从娼寮抢回后,沦为家族的羞耻。她的指甲缝中,还留着抓瞎嫖客的血迹。三十年后,这个“疯女”的侄孙女李闰,成为了中国第一个女权运动的先驱。她的觉醒,标志着古代女子对抗压迫、追求自由的曙光。

这一切历史的惨剧最终在清末得到了某种形式的回应。秋瑾的剑锋闪耀着改变的希望,她的死,象征着古代女子为争取活路而拼死抗争的决心。1912年,《暂行新刑律》删除了“失贞条款”,这一法案的背后,是无数女子的血泪诉求。历史终于迈出了改变的步伐,曾经的冤魂终于得以安息。

从现代的角度来看,这些“不反抗”的古代女子并非懦弱,而是被迫在家族和生死之间做出选择。她们的沉默,是对一个畸形社会的无奈屈服。三从四德的铁链、律法的牙齿、宗族的铡刀,构成了对她们自由的无情压迫。如今,虽然社会已逐步改变,但依旧有些地方残留着对女性的贞洁审判,提醒我们:砸碎一座牌坊容易,剔除深藏骨髓中的陈腐思想却依然需要几代人的努力。

在参观贞节牌坊群时,我们不妨停下脚步,仔细聆听风穿过石孔的声音。这些微弱的呜咽,是古代女子用血肉谱写的觉醒序曲,警示着我们不再让这种不公重演。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://www.ly2s.net/article/xiongdaohang/1655.html