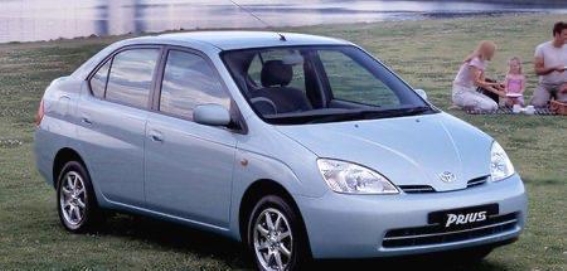

30年,数万亿的投入,然而中国车企在新能源混动领域仍未超越丰田。这一事实,或许让不少人感到不解。1997年,丰田设计师将行星齿轮组首次应用到普锐斯中,谁能想到,这一全球首款混动车即便在今天,依然占据着技术高地。即便过去了这么多年,丰田的混动技术依然处于全球领先水平,凭借着精湛的工艺和前瞻的设计,丰田在这一领域的成功并非偶然。

丰田的混动技术代表了行业的标杆。以第五代THS II为例,这项技术将镍氢电池换成了更轻、更高效的锂电池,使得电池的体积减少了34%,重量降低了44%,这使得整车的效率得到了显著提升。即便是最小的电池版本,其体积也几乎和家用扫地机器人上的电池一样小,却能够完成整车的纯电动驱动。这不仅是电池技术的革新,更是对轻量化设计的深刻理解,体现了丰田在汽车技术领域的深厚功力。

相比之下,中国自主品牌的混动技术依然处于摸索阶段,尤其是在DHT系统的设计上,仍然存在较大的分歧。从档位设计到电池包容量的选择,技术人员的讨论和争论从未停止。尽管在油耗方面,国产混动系统已经取得了一定进展,但与丰田的技术差距依然显著。大部分国产混动车的油耗仍然在5-6L/百公里之间,这对于追求低油耗的消费者而言,仍然是一个不小的劣势。

更为关键的是,中国一些国产插混车,在实际使用中频频出现故障。在海南等高湿度地区,某些车型的电池保护系统由于环境因素触发,导致车辆无法正常运行。这种情况不仅降低了消费者的使用体验,更影响了品牌的信誉。尽管国产插混车凭借着强大的电池系统和先进的配置,成功获得了政府的补贴和上牌便利,但在技术的可靠性上,仍然存在很大问题。而且,插混车的“环保”效果也值得商榷。根据2023年中国能源局的数据,超过60%的电力生产依赖于火力发电,这意味着充电所需的电力背后,依然有大量的碳排放。

事实上,生产一块18kWh的三元锂电池,其背后的碳排放相当于一辆燃油车行驶4万公里所产生的排放。这个数据让我们不得不反思:所谓的“新能源车”,到底是“环保”还是一种伪环保?电池生产所带来的碳排放,远超出许多人想象。而对于消费者而言,如果一辆插混车在整个生命周期内的碳排放并没有显著低于燃油车,那么它的“环保”优势就显得不那么明显了。

丰田的混动技术看似一直未作过多改动,但实际上,丰田早已为未来的技术转型做好了充分准备。通过对三电系统的持续优化,丰田不仅在现有的油混技术上做到了精益求精,还为未来可能的插电混合动力和纯电动汽车的发展,提供了技术储备。丰田的混动系统具备极强的适应性,未来如果市场需求发生变化,丰田能够迅速在现有基础上进行技术升级和产品转型,满足市场对新能源车的需求。

2024年,丰田悄然发布了一项数据,新的THS系统通过微调,油耗再次降低了0.3L/百公里,而功率表现未受影响。这一改进显示出丰田对技术的持续创新能力。与此某些国产品牌为了实现短期的低油耗目标,在高速行驶等极限条件下,车辆的动力系统却出现了故障,严重影响了用户体验。这一现象,反映出国内部分品牌在追求技术进步时的急功近利,未能顾及到长远的性能稳定性。

从这一场持续了近30年的较量来看,丰田的技术优势依然无可忽视。虽然中国车企投入了大量资金和资源,但在技术的深度和稳定性方面,仍然难以超越丰田。我们是否应当放下浮躁,沉下心来,像丰田那样,以工匠精神和长远眼光来打磨自己的技术,才是追赶成功的正确路径。

这场30年的技术追逐,告诉我们一个深刻的道理:不应急于追求短期的市场份额,而是应该扎实做好技术积累和产品质量的提升,最终才能在激烈的竞争中脱颖而出。丰田的成功经验,为中国车企提供了宝贵的借鉴。在新能源技术的道路上,只有通过不断的技术创新和产品优化,才能在未来的市场中占据一席之地。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://www.ly2s.net/article/xiongdaohang/3179.html