今年,俄罗斯汽车市场的变化令人震惊,中国汽车对俄出口量骤然下滑,近乎腰斩,仿佛一夜之间,曾经的高速增长被戛然而止。曾几何时,中俄汽车贸易如同蜜月期般蒸蒸日上,但如今暴跌49%的数据却让人不得不重新审视这段关系的现状。中国汽车品牌在俄罗斯市场的辉煌背后,隐藏着深刻的政策调整和市场挑战,本文将层层剖析背后的原因和影响,揭示这场贸易变局的内在逻辑。

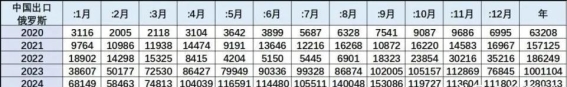

回顾今年前四个月,中国汽车对俄罗斯的出口量骤降至15.5万辆,较去年同期的30.5万辆减少了一半有余,跌幅高达49.2%。尤其是4月,仅有3万辆的出口数字,更是比去年同期锐减了68.9%。俄罗斯长期以来都是中国汽车出口的最大市场,曾是中国品牌打开国际市场的重要“桥头堡”。然而如今,市场份额和销量却明显缩水,吉利、长安等主力品牌销量下滑40%和38%,连奇瑞和长城这两家深耕俄罗斯多年的品牌也面临近三成的跌幅。这种急速的下滑,昭示着中俄汽车贸易蜜月期正遭遇寒冬。

过去四年,中国汽车对俄罗斯的出口量实现了惊人的增长。凭借新能源汽车的强劲推动和品牌的持续提升,出口量从2021年百万台级别一路攀升,成功超越韩国、德国、日本,成为全球最大汽车出口国。而俄罗斯市场的贡献尤为突出。2020年仅6.3万辆的出口量,到了2021年便翻倍至15.7万辆。2022年,随着西方车企撤离俄罗斯,中国品牌迅速填补空白。2023年出口量突破百万大关,2024年更是达到128万辆,较2020年增长20倍。中国品牌几乎垄断了俄罗斯市场,市占率一度高达60%,远远超过本土拉达品牌。如此辉煌的成就,让人难以预料2025年会出现急转直下的局面。

造成出口骤跌的背后,是俄罗斯政策收紧和中国汽车质量问题的叠加影响。2024年底,俄罗斯政府大幅提高了整车进口税和报废税,直接推高了进口汽车的价格。中国汽车在俄罗斯占据主导地位,这一政策无疑冲击了中国品牌的价格竞争力。奇瑞、坦克、传祺、吉利等车型纷纷涨价,涨幅从8万卢布到22.5万卢布不等,严重抑制了消费者的购买热情。质量和口碑问题也开始显现。权威媒体《AUTONEWS》显示,中国车耐腐蚀性较差,油漆涂层薄弱,导致不少车辆两年内出现生锈,令俄罗斯消费者担忧。调查显示,42%的消费者认为中国车未能充分考虑当地严寒冬季的实际需求,24%反映涂层质量欠佳,这些质疑使中国车品牌的市场信任度下降。

与此欧美日韩等传统车企正逐步回归俄罗斯市场,这对中国汽车来说无疑是雪上加霜。自俄乌冲突后撤出的丰田、现代、起亚等品牌,已经开始重新布局俄罗斯市场。丰田召集前经销商,现代、起亚注册新商标,甚至将俄罗斯纳入2025年销售规划。奔驰、宝马等豪华品牌也通过平行进口悄然进入市场。多方力量的回归,使得中国汽车在俄罗斯的竞争环境愈发激烈,失去昔日的市场独占优势。这场市场争夺战将异常激烈,中国车企必须正视挑战,提升产品和服务,以应对国际品牌的强势回归。

总的来看,中国汽车对俄罗斯出口的急剧下降,是多种因素叠加的结果。政策层面的限制提高了成本门槛,质量与口碑问题削弱了消费者信心,国际车企的回归则加剧了竞争压力。这一切标志着中俄汽车贸易蜜月期的结束,也提醒中国车企必须提升产品适应性,加强品牌建设,更好地理解和满足俄罗斯市场的特殊需求。只有这样,中国汽车才能在未来复杂多变的国际环境中重新赢得竞争优势,实现持续稳健的发展。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://www.ly2s.net/article/xiongdaohang/6372.html