长安汽车,这家拥有百年历史的老牌车企,近年来在中国汽车市场的风头似乎逐渐褪去。尽管上半年销量创下8年新高,新能源车的增速达到48.8%,长安汽车依然面临着股市低迷、市场表现不佳等一系列问题。尤为突出的是,尽管其获得了一级央企的身份,资本市场的反应却不尽如人意。长安汽车的央企转型究竟能否为其带来突破?还是说,背后隐匿着深层次的结构性矛盾和挑战?

央企身份的双刃剑

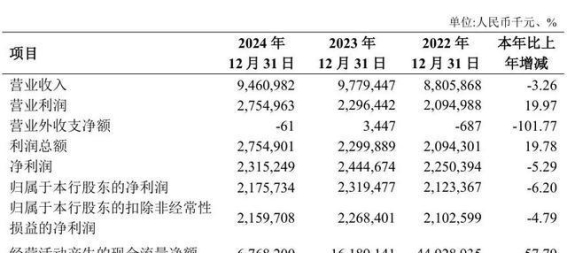

2023年7月,长安汽车集团正式从二级央企晋升为一级央企,成为与中国一汽、东风并列的国家级汽车集团。这一消息本应为公司注入强大的资源与政策支持,资本市场却并未给予积极回应。长安汽车的股价在这一利好发布后的第二天微跌0.38%,市值维持在1311亿元,反映出市场对这一身份转变的冷淡态度。

为什么资本市场如此不看好?答案或许在于,虽然一级央企身份带来了更多的资源整合空间,但同时也可能导致公司在决策上的迟缓和创新上的束缚。众所周知,央企在政府主导下的运营模式往往比较复杂,这使得长安汽车的决策链条变得更长,创新的执行力也受到一定影响。在转型关键时期,过多依赖传统业务和合资企业的“输血”,可能会让长安错失自主创新的机会,进而错过未来的市场窗口。

销量“风光”背后的增速瓶颈

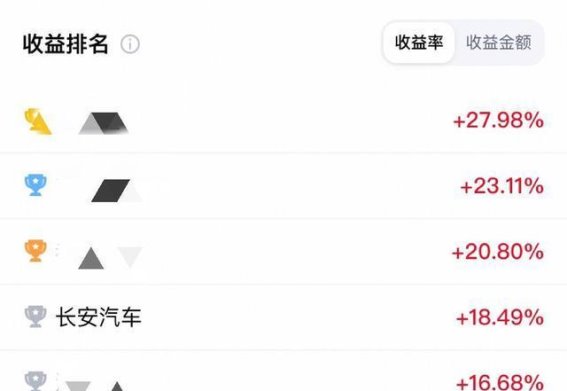

上半年,长安汽车的销量达到了135.5万辆,创下了8年来的新高。乍看之下,这一数字颇具吸引力,仿佛宣告着长安汽车的强势复苏。但仔细分析其背后的数据,长安的增速却并不尽如人意。同比增长仅为1.57%,在众多主流车企中几乎位于末尾。与之对比,比亚迪的销量增幅高达33.04%,吉利的增速为57%,即使是上汽也实现了12.35%的增长。长安这1.57%的增速,显然远远跟不上行业的节奏。

尤其是在新能源领域,长安虽然取得了45.17万辆的销量,同比增幅为49.05%,但其在新能源市场的渗透率仅为33.21%,远低于行业平均水平44.3%。这表明,长安在新能源转型上的进展较为缓慢,相比之下,比亚迪几乎全线投入新能源车型,吉利的新能源车型占比也超过了40%。长安这点点的增速,与市场的主流趋势相比,显得尤为苍白无力。

全球化战略的失速

尽管长安汽车在国内市场表现稳健,但其全球化战略却陷入了困境。虽然长安在海外市场的销量已经突破29.94万辆,其中70%以上来自东南亚市场,但其在欧洲市场的表现依然令人失望。与奇瑞、比亚迪等企业相比,长安在欧洲市场几乎没有存在感。尤其是在欧洲的研发中心,每年烧掉大量资金,但至今未能推出能够引起市场热议的车型。

相比之下,比亚迪在欧洲市场的成绩要好得多,其新能源车型在欧洲逐渐打开了市场。奇瑞也凭借瑞虎8系列在俄罗斯市场占据了15%的市场份额,而长安则依旧在欧洲市场举步维艰。长安的全球化战略在实际操作中显得过于理论化,缺乏实质性的突破。它需要在产品和市场布局上做出更多的努力,才能在全球竞争中占有一席之地。

自主品牌崛起的困境

长安汽车在过去几年中努力摆脱了对合资企业的依赖,其自主品牌占比已提高至85%。这一点无疑是长安的一大进步。尽管自主品牌的比重增加,但长安的核心技术依然薄弱,缺乏具有市场竞争力的产品。与比亚迪的刀片电池和DM-i系统相比,长安的“金钟罩电池”和“智慧新蓝鲸动力”技术反响平平,未能引起消费者的足够关注。

长安的自主品牌仍然缺乏在市场上真正立得住的标志性产品,品牌影响力和市场口碑依然较弱。与比亚迪、吉利等竞争对手相比,长安的技术和品牌积累仍处于较为薄弱的状态,如何打破这一瓶颈,是长安未来发展的关键。

央企身份的利与弊

长安汽车在转型过程中面临着诸多挑战。尽管其在销量和新能源车的增速上取得了一定的成绩,但与市场领军者比亚迪和吉利相比,仍存在较大差距。一级央企身份的获得,带来了更多资源和政策支持,但也带来了更复杂的决策过程和创新限制。在全球化和自主品牌建设方面,长安的表现也未能达到预期。

长安汽车能否突破现有困境,重新激发市场活力,仍然充满不确定性。资本市场的眼睛始终雪亮,长安能否在未来的市场中取得实质性的进展,取决于其在技术创新、产品竞争力以及全球布局上的持续努力。在这个充满竞争的时代,唯有不断创新和突破,才能在行业中立足并获得长久的成功。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://www.ly2s.net/article/xiongdaohang/8268.html