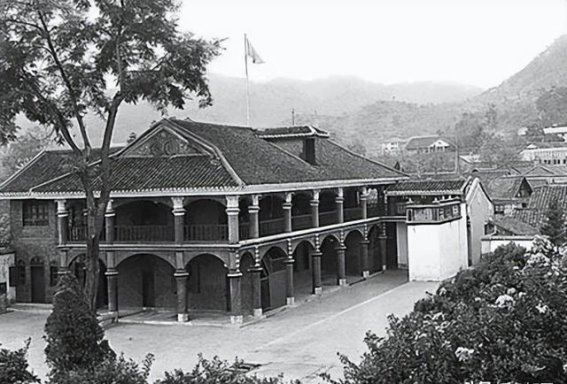

1935年1月,遵义会议的召开标志着中国共产党历史上一个重要的转折点。在这一会议之后,中央红军在毛泽东、周恩来等核心领导人的带领下,成功摆脱了此前的被动局面,纠正了“左”倾错误路线,重新确立了正确的战略方针,尤其是运动战原则。经过这一系列的深刻变化,红军逐步转危为安,开始了更加灵活机动的战略部署,其中包括以四渡赤水为代表的精妙战术。随着战斗的深入,中央红军在接下来的几个月里,完成了战略性转移,并最终在1935年10月与陕北红军会师,为后来的抗日战争奠定了坚实的基础。

在这场伟大斗争的背后,中央红军的领导架构与军事指挥体制的调整至关重要。遵义会议后,党中央进行了大规模的调整与重组,各级领导班子逐渐理顺,新的组织架构迅速形成。下面是中央红军在这一历史时期的领导成员名录和相关组织架构的详细梳理。

总司令与总政治委员的任命

遵义会议后,朱德被任命为中央红军总司令,而周恩来担任总政治委员。两位领导人的任命标志着中央红军领导体制的稳定,也为之后的红军战略战术制定提供了强有力的保障。作为总司令,朱德全面负责军事指挥,而周恩来则在政治工作方面发挥着关键作用,二者的紧密合作为红军的持续发展提供了坚实的基础。

军事指挥体系的调整

在总参谋长刘伯承的领导下,红军的作战指挥逐渐有序化,合理的分工与高效的执行力使得红军在四渡赤水、金沙江等关键战役中取得了令人瞩目的胜利。红军还成立了三人军事指挥小组,由毛泽东、周恩来和朱德共同领导,这一机制的建立对于确保指挥体系的高效运作起到了至关重要的作用。

各大军团及指挥员的调整

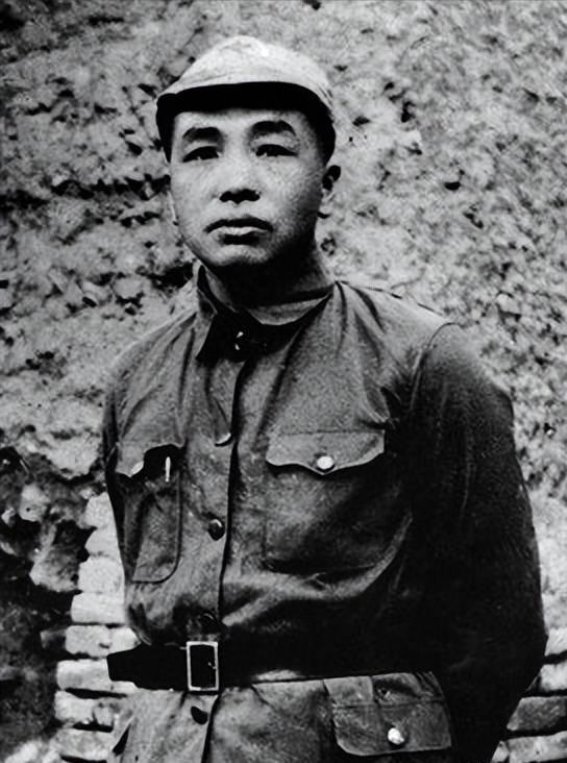

遵义会议后,中央红军的各大军团也进行了相应的组织架构调整。在这一时期,红1军团、红3军团、红5军团等核心力量在毛泽东和其他高级指挥员的带领下,展开了多次重要战役。其中,红1军团在林彪和聂荣臻的指挥下,担负了长征期间最为关键的作战任务,参与了四渡赤水战役,并成功突破了敌军包围,保障了红军北上战略的顺利进行。

红3军团则在彭德怀和杨尚昆的指挥下,参与了娄山关战斗等一系列硬仗,以其出色的战斗力为中央红军提供了坚强的支援。与此红5军团在董振堂的指挥下,承担了最艰难的阻击任务,在四渡赤水、金沙江等战役中,红5军团凭借顽强的战斗意志,为中央红军的战略转移提供了重要保障。

其他重要组织与部队

除了主要的军团之外,中央红军还设立了一些关键性的军事单位和领导职务,以保证战斗的持续进行。例如,干部团的成立不仅为红军培养了大量的军事干部,也为红军的长远发展提供了重要的人才储备。而川南赤色游击队的建立,则体现了中央红军在面临敌军压力时的灵活性和机动性,为中央红军的战略转移和战斗行动提供了重要的支持。

总结

遵义会议不仅是中国共产党历史上的一次重要会议,它的召开与红军组织架构的调整紧密相连,为中央红军的未来发展奠定了基础。通过这一系列领导班子的调整与军队体制的改革,红军从战术上走向了更加成熟的阶段。在接下来的长征中,中央红军凭借这一坚实的领导基础,在毛泽东的战略指引下成功突破了敌军的重重包围,最终抵达陕北,完成了战略性转移,为抗日战争的胜利打下了坚实的基础。遵义会议后的领导结构和指挥体系,无疑是中国革命历史中一段重要的篇章。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:,转转请注明出处:https://www.ly2s.net/article/xiongdaohang/1859.html